소은샘의 <어느 베를린 달력> 중에서 무덤들이 있는 묘지 공원을 산책하는 대목이 나온다. 거기 누워있는 많은 명사들의 이야기도 곁들여진다.

라이프치히에서 은둔하듯 사진 공부를 하느라 만나지 못했던 친구 언경의 작업을 다시 보게 되었다. 언경의 작업 화두 중 하나가 ‘무덤’이었다.

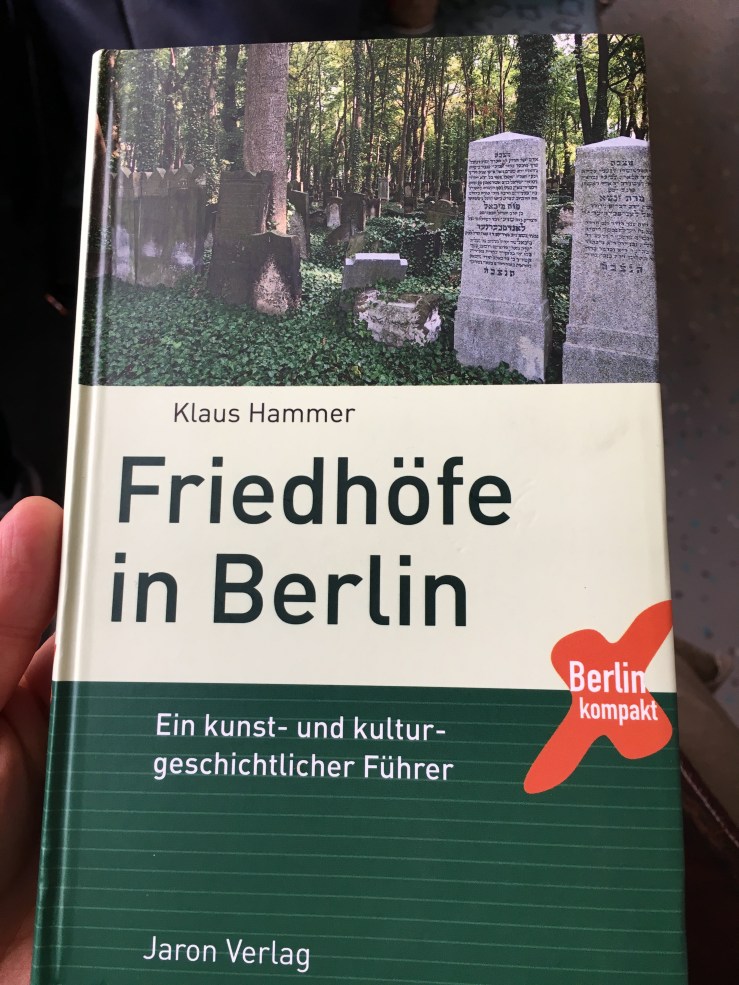

나는 오늘 자비니플라츠 역아래의 책방을 지나다 우연히 저 책을 보고, 바로 샀다. 두 가지 키워드를 보고, ‘베를린’, ‘묘지’ (그리고 사실 3.99유로 세일)

문득 이 땅에 내가 누울 묫자리가 있을까 궁금해졌다. 그렇게 <이민자, 묫자리 보러 다닌다>를 시작한다.

*한나 아렌트의 정치 행위 개념은 유대인 망명자로서의 정체성 경험과 더불어 창안된 것이기 때문에, 거기에는 법적이고 정치적인 권리 없이 그 사회에 살고 있다는 것이 어떤 의미인지에 대한 고민이 그대로 담겨 있다. 그는 자신이 살고 있는 사회에 ‘소속되지’ 못한 상태와, 그곳에서 일어나 는 ‘공적인 일’(자신과도 연관되어 있는 공통의 일)에 그 어떤 정치적 법적 개입도 할 수 없는 상태를 같은 것으로 본다. 그에게 소위 추방된 자 또는 배제된 자는 시민으로서의 권리를 박탈당한 자이며, 망명자들의 경험을 살펴볼 때 시민권 박탈은 언제든 인간이 아닌 자로 취급될 수 있는 상태를 의미한다. 그러므로 그의 정치 행위 개념은 한 사회에서 공적 공간으로부터 배제 되어 사적 공간에 유폐되어 있는 자들의 권리 주장과 직접적으로 연관된 다. 여기서 가면은 공적 또는 정치적 정체성을 의미한다. (양창아, 한나 아렌트의 ‘행위’개념-가면과 퍼포먼스의 은유를 중심으로, p.139)

그리고 어진의 투표권 없음에 대한 비판